Le carbone fait sa petite révolution

Le temps des records

Depuis quelques années, les records pleuvent sur le monde de l’athlétisme et de la course de fond. Comment expliquer un tel regain de performances? Certains* pointent la piste d’athlétisme des JO de Tokyo, qui donnerait l’impression de « marcher sur des nuages »1. D’autres évoquent les plaques de carbone récemment intégrées aux semelles des chaussures. À la marmite, ajoutez l’évolution des méthodes d’entraînement, un soupçon d’adrénaline, et puis la composition des Corn Flakes au déjeuner et vous obtenez un bon composé pour la réussite!

Plus sérieusement, attardons-nous sur ces fameuses semelles de carbone… Si un coureur professionnel peut tirer profit de ces chaussures onéreuses sur les quelques secondes qui le séparent de ses adversaires, qu’en est-il du coureur amateur, qui ne prétend pas aux mêmes performances, mais qui budgète lui-même l’achat de son équipement sportif et des événements auxquels il prend part?

Par ailleurs, l’ajout d’une plaque de carbone qui augmente le rebond et améliore la propulsion pourrait être vu comme une façon de booster ses résultats sans y mettre davantage d’efforts… Mais est-ce vraiment le cas? Et si oui, cette solution s’applique-t-elle vraiment à tous?

La biomécanique : une machine bien huilée

Du côté de la science, un petit décryptage s’impose. Beck, Golyski et Sawicki, démontrent que même si « l’ajout de plaques de carbone aux semelles de chaussures modifie légèrement la biomécanique […], il pourrait ne pas améliorer l’économie de course »2. Par exemple, les chercheurs mentionnent une étude qui décrit une « diminution de l’impulsion angulaire de la jambe ». Or, de cette diminution des angles résulte une durée d’action plus courte et un moment3 plus élevé, des modifications qui ne sont pas réputées pour améliorer l’économie de course4.

Comme les chercheurs le rappellent, la locomotion est générée par un tout musculaire, hormonal, neuronal et aérobie… une machine beaucoup plus complexe que les seuls points d’articulation des hanches, des genoux et des chevilles. Bien que souvent, la lecture de ces trois éléments suffise à fournir des informations intéressantes sur le rendement et l’économie de la foulée, il n’en demeure pas moins que la consommation d’énergie est le fait d’un nombre beaucoup plus important de facteurs.

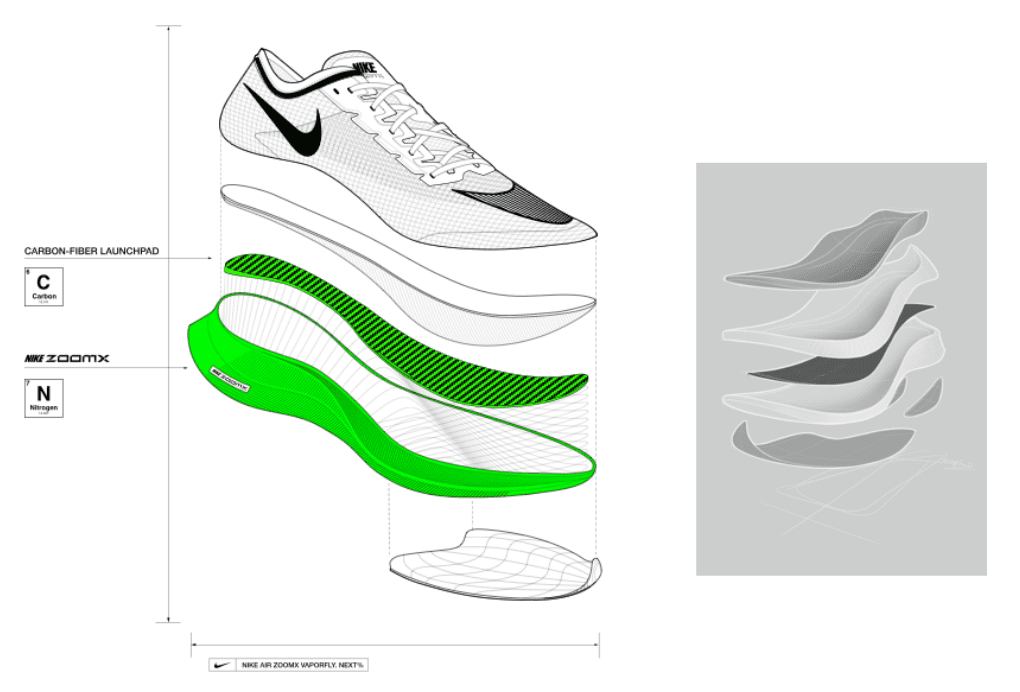

Une association entre la mousse et la tige de carbone

La tige de carbone, comme on la voit ci-dessus, est une fine plaque légèrement courbée, insérée entre les diverses couches intercalaires de la semelle de la chaussure. Son but : augmenter la performance, grâce à sa rigidité qui, à la fois, augmente le rebond et réduit l’effort des muscles reliés à la propulsion en course à pied.

À l’heure actuelle, on ne sait pas si c’est la plaque de carbone ou bien la semelle intermédiaire en mousse qui serait à l’origine d’une meilleure restitution de l’énergie5… Ou encore la combinaison des deux… Ou encore une accumulation d’éléments reliés au protocole d’expérimentation, comme les sujets d’étude, le type d’évaluation, etc.

Indéniablement, l’ajout d’une plaque de carbone dans la semelle modifie certaines choses : entre autres, la posture, la position du centre de masse, la réception et la propulsion du pied dans la foulée… Toutefois, ces données n’ont pas encore été correctement isolées. Impossible donc de statuer ni de quantifier exactement leur apport sur la performance.

Pour qui?

Face à l’abondance de résultats contradictoires, il faut donc se montrer prudent. De plus, les chaussures avec plaques de carbone ne s’assimilent pas systématiquement auprès de tout le monde : au moment d’écrire leur article (2020), Beck, Golyski et Sawicki identifiaient seulement deux études sur une dizaine de publications relevées, ayant rapporté une amélioration significative de l’économie de course, comprise « entre 0,8 et 1,1% »6.

Pour le coureur élite qui court son marathon en 2h10, une telle amélioration représente entre 1:02 et 1:26 minutes. Autant dire une éternité, si l’on sait que podium du marathon de Berlin 2021 s’est joué en un peu plus d’une minute7.

Quid du coureur du dimanche? Les plaques de carbone remplissent-elles leur promesses auprès de toutes les populations de coureurs?

Un exemple par trois type de coureurs…

L’exemple du coureur professionnel

Par définition, le coureur professionnel gagne sa vie… en courant. Sa réussite passe par une planification d’entraînement dans le temps en fonction d’objectifs précis et mesurés, un environnement de travail, du soutien et des outils d’évaluation optimaux.

Mais surtout, le coureur professionnel court vite… Et on sait que les chaussures avec tige de carbone sont réputées pour être proportionnellement plus effectives à mesure que la vitesse augmente8. On n’est donc pas surpris de les retrouver aux pieds d’Eliud Kipchoge9 lorsqu’il remporte le défi de courir un marathon en moins de deux heures (record non homologué).

Kipchoge aurait-il pu battre son record sans la Vaporfly™? Formulée autrement, la question pourrait être : porter une chaussure avec plaque de carbone équivaut-il à battre son record personnel? Pas forcément, comme nous l’expliquent Beck, Golyski et Sawicki. L’économie de course est une somme de facteurs beaucoup plus complexes que des simples points d’articulation : elle se travaille et se peaufine dans un temps que seule l’expérience peut faire survenir… ce qui explique les résultats époustouflants enregistrés auprès de cette population de coureurs.

L’exemple du coureur « engagé »

Un coureur amateur qui s’entraîne sérieusement cumule parfois autant de kilomètres qu’un coureur professionnel… qu’il ajoute à des vies familiale et professionnelle déjà bien remplies. Cumulant parfois deux ou trois journées en une, il ne bénéficie peut-être pas des mêmes modalités d’entraînement et de récupération que le pro.

Peut-être verrait-il en une plaque de carbone intégrée un bonus – hypothétiques restitution de l’énergie, économie de course, effet placebo, etc. – dans la mesure où son programme d’entraînement est assez substantiel pour s’adapter à la venue de ce modificateur de foulée.

Cependant, si notre coureur « sérieux » s’entraîne comme un pro, ses besoins en matériel sont similaires à ce dernier : ils augmentent proportionnellement au nombre de kilomètres parcourus. En courant entre 60 et 100 km par semaine, l’amateur devra changer de chaussures au moins quatre fois par année10.

À 250 dollars la paire, on pourrait croire que les coureurs sont devenus réticents à s’acheter la dernière technologie en date… Eh bien non. Si l’on se fie à Niko de Running Addict, l’investissement en communication de Nike autour de l’événement « Breaking2 » en valait la chandelle, puisque les acheteurs se sont rués sur le modèle dès sa sortie sur le marché11.

L’exemple du coureur débutant

Si le prix d’une paire de chaussures avec tige de carbone n’arrête pas les coureurs réguliers, la question se pose légitimement pour le néophyte. Certes, les améliorations sont les plus impressionnantes auprès de cette population de coureurs. Toutefois, est-ce bien utile de défrayer aussi cher à ses débuts, lorsque les objectifs tournent davantage autour de l’essai d’un nouveau sport, du bien-être, du maintien d’un entraînement régulier et pas nécessairement de la performance?

Il faut courir à une certaine vitesse pour profiter de l’effet de la plaque. [À basse vitesse, elle est] sans effet [et] à notre avis plutôt inutile. Une progression adéquate dans l’entraînement, la régularité et une chaussure adéquate représentent les facteurs déterminants pour le débutant – Gilles Labre

Cela dit, chacun fait bien ce qui lui plaît. En vrai, qui n’a jamais souhaité porter le dernier cri de la technologie? Pour nous, le débat se pose ailleurs : débuter sans aucun antécédent de course à pied sur une chaussure avec tige de carbone, laquelle impose une posture et un engagement musculaire propres à des vitesses qui sont associées à un haut niveau d’entraînement et de performances, n’est probablement pas utile.

Les mises en garde

Attention aux extrêmes!

Face à la déferlante de records, même les tenants du minimalisme sont obligés de l’admettre : « la nouvelle génération de chaussures légères, mais plutôt épaisses avec un drop élevé et une rigidité importante reste une alternative pour le coureur moderne principalement adapté à des chaussures traditionnelles maximalistes désirant performer sur des longues distances »12.

Toutefois, gare aux conclusions hâtives! Ce type de soulier ne bénéficie peut-être pas à tout le monde. Comme on l’a vu plus haut, les améliorations apparaissent proportionnellement avec la vitesse de course, excluant temporairement une population de coureurs qui ne vise pas la performance à tout coup… Le paradoxe étant que c’est aussi cette population de coureurs qui, historiquement, va naturellement vers les chaussures traditionnelles.

Trouver sa place, entre technologies et convictions

À l’heure d’écrire ces lignes, les records continuent d’affluer. Même après la pluie de records aux JO de Tokyo13, les chaussures avec plaque de carbone continuent d’alimenter la polémique14. Cela ne semble pourtant pas faire tiquer les athlètes, qui y voient un matériel comme les autres : « Ça ne me dérange pas, commente l’olympien Jimmy Gressier. Tout le monde les a aux pieds aujourd’hui, donc on se bat à armes égales ». Pas faux… Dans un domaine où la seule pièce d’équipement nécessaire est une paire de chaussures, difficile d’admettre que tout un chacun ne puisse pas s’en procurer une paire…

Cependant, on conviendra que cela impose un nouveau standard – porter des souliers à tiges de carbone – ce qui n’est pas nécessairement plébiscité (ni souhaité) à tous les niveaux de pratique. Tenter de modifier sa posture et s’exposer aux potentielles blessures d’usure liées à cette adaptation, tout cela dans l’unique but de « se mettre à égalité avec les autres », ne désavantage-t-il pas le coureur vis à vis des autres?

Le débat est ouvert…

Par : Ariane Patenaude, B.Sc Kinésiologie

*L’utilisation du masculin dans le texte vise à alléger celui-ci.

Sources :